los lentos

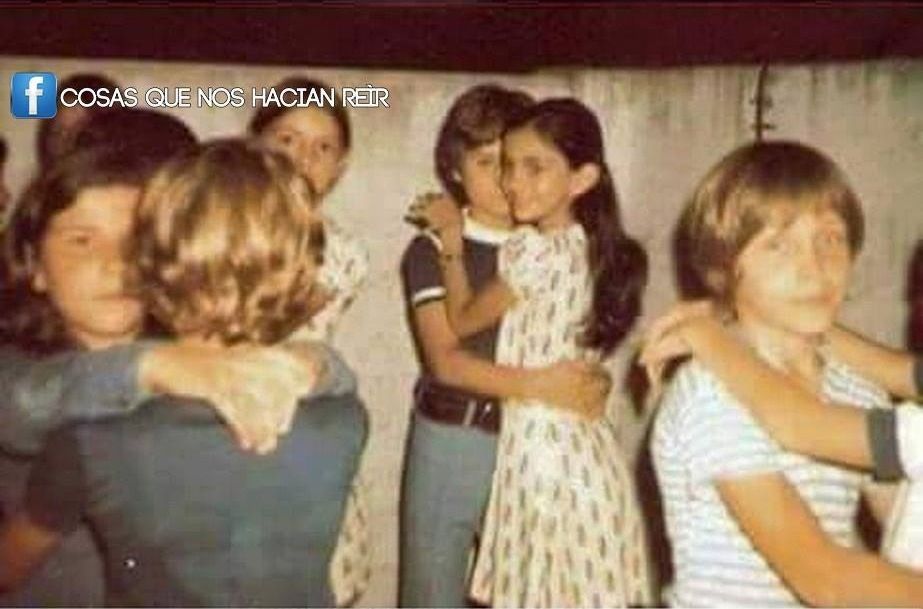

El entrenamiento empezaba entre cuarto y quinto grado de la primaria en los malones, asaltos o farándulas (cambiaba el nombre según la ciudad) que se organizaban en la casa de algún compañero o compañera de escuela. A los 12, 13 años, aquellos se combinaban con las matinés, bailes que arrancaban a la tardecita y que no se prolongaban más allá de las diez de la noche. Y como se realizaban en el mismo club o discoteca donde a las doce comenzaban a llegar los mayores, a muchos chicos y chicas les prendía el bichito que pocos años después los convertiría en habitués de esos lugares nocturnos.

En los malones de los años ’70 y ’80 ya se podía adivinar cómo se relacionaría con la noche cada uno. Claro que esas conclusiones las sacarían los mayores. Estaban los desinhibidos y desinhibidas, que no tenían vergüenza alguna a la hora de sacar a bailar (en el caso de los varones), de decir que sí sin rodeos (en el caso de las chicas) y de plantarse en la pista de baile, casi siempre el patio o el garaje de la casa. Allí estaban quienes en el futuro no se perderían ni un solo sábado de discoteca.

Luego estaban aquellos para quienes acercarse a una chica para decirle simplemente “¿bailás?” era algo similar a escalar el Aconcagua. Y las chicas que bailaban una canción sí y tres no. Conclusión: no se hallaban precisamente en ese grupo los futuros bolicheros y bolicheras, sin que eso implicara no ir nunca a bailar.

Y luego había un tercer grupo, que a veces no llegaba a constituir un grupo en sí pues estaba integrado por uno o dos; tres como máximo. En aquellos años se trataba exclusivamente de varones, que lisa y llanamente no bailaban en toda la noche. A veces porque eran dueños de una gigantesca timidez. En otros casos, porque no les gustaba. Ellos se encargaban de poner los discos, atendiendo a sus gustos, a la moda o a los pedidos de sus compañeros y compañeras. Su destino en los futuros clubes o discotecas raramente fallaba: la cabina del disc jockey.

Parla, rebote, plancha

Antes de entrar en el plano estrictamente musical, conviene recordar cómo era -más o menos- el antes y el durante de una noche de viernes o sábado.

No era lo mismo ir a bailar a un club que a una discoteca, es por ello que nos vamos a centrar en la “cultura bolichera” que a inicios de los ’80 invadió a la Región Capital, así como a numerosas ciudades del interior.

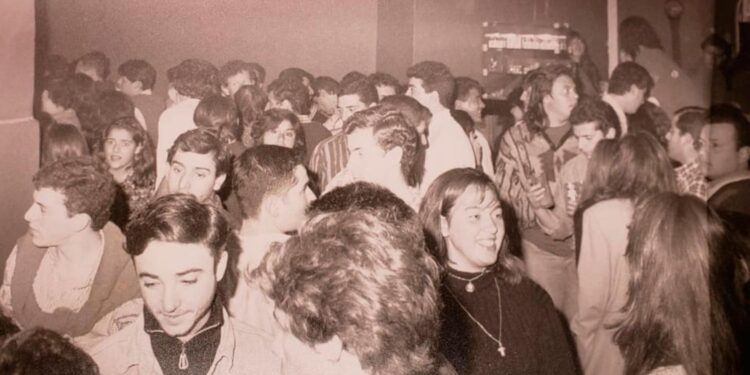

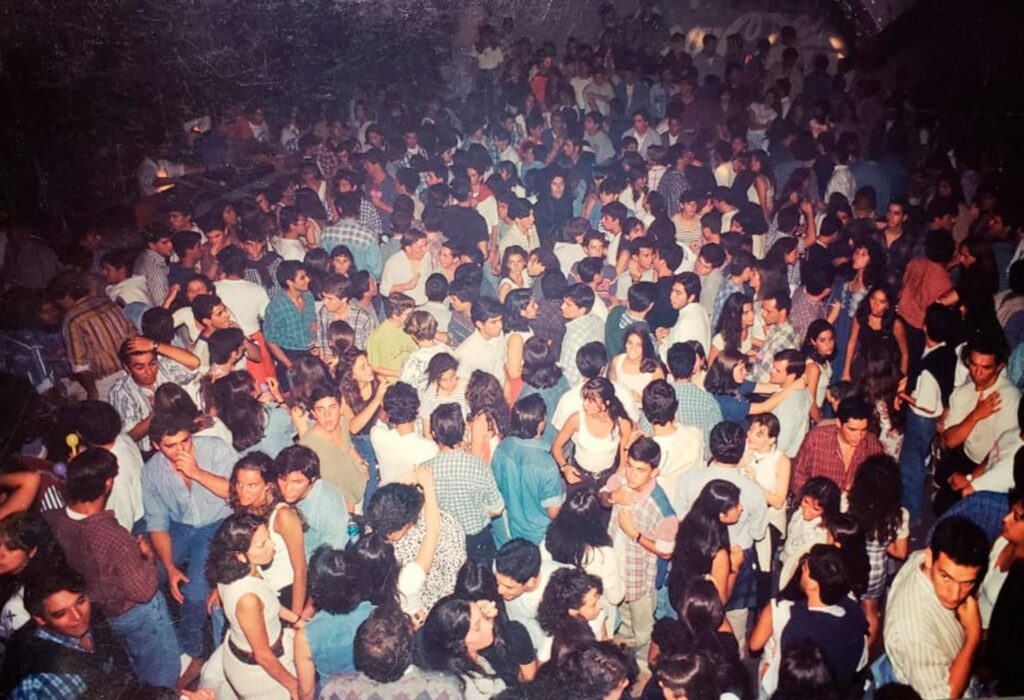

Como ya señalamos en la nota ¿Un género o una moda? Qué fue la música disco, la cultura nocturna cambió radicalmente en la segunda mitad de la década del ’70 en ciudades como Nueva York y Chicago, entre otras. Aquella fila de chicos enfrentada a una fila de chicas que se armaban en los malones para bailar un solo tema, dieron paso a la moda que llegó desde el norte: bailes multitudinarios y disc jockeys como protagonistas y, sobre todo, responsables de que la pista de baile estuviese toda la noche a tope. Y ello significaba desde las 12 o la una de la madrugada hasta las 5 ó 6. Tarea nada sencilla que ya veremos más adelante.

Pero primero había que traspasar la puerta. “La puerta de Studio 54 es una verdadera dictadura, y la pista de baile, una democracia”, definió el polémico artista estadounidense Andy Warhol, haciendo referencia a la estricta selección de público que se realizaba en esa megadiscoteca neoyorquina. Esa (mala) costumbre se importó rápidamente a los boliches locales, y se impuso tanto en los de las grandes ciudades como en los de los pueblos. Alguien en la entrada decidía quiénes entraban y quiénes no.

Una tradicional disco platense tenía la costumbre de pedir libreta universitaria a muchos chicos y chicas. Y hay una anécdota inolvidable al respecto. “A Sergio (un amigo del grupo) nunca lo dejaban pasar porque no llevaba la libreta. Y la bronca que tenía no era para menos, ya que no a todos se la pedían. Resulta que él estudiaba Medicina y era un alumno brillante. En fin, que un sábado la llevó, y cuando se la pidieron en la entrada la sacó abierta y le dijo al patovica: ‘Acá la tengo. Y mirá… Esta mañana rendí Farmacología y saqué 8. ¿¡Querés algo más?!’, lo desafió. Nunca jamás logró ingresar a ese boliche, con o sin libreta”, nos contó Pablo M. entre risas.

Una vez en el boliche, se dejaban los abrigos en el guardarropa. Después se tomaba el primer trago mientras se escuchaba música y la gente seguía entrando. Aproximadamente entre las 22 y las 24, el trabajo del disc jockey era programar lo que en la jerga de los DJ desde finales de los ’70 hasta principios de los ’90 se denominaba “música para escuchar”. Y no era cuestión de programar así nomás. En esos largos años, el público fue muy exigente con los Djs.

En torno a las doce de la noche, quizás doce y media (ese horario se fue extendiendo con el paso de los años), el DJ “largaba el baile”. ¿En qué consistía eso? En que debía crear un efecto sonoro original, llamativo, que iba acompañado por un juego de luces del cual se encargaba el iluminador, y programar un tema para dar inicio al baile. Por supuesto que ese efecto y la primera canción de la noche debían cambiar cada fin de semana, a riesgo de que los y las habitués se deshicieran en silbidos.

Cuando las primeras parejas ya estaban en la pista, las chicas se acomodaban contra las paredes de la disco o, en su ausencia, formando el contorno de la pista de baile. Y los chicos empezaban a dar “la vuelta del perro”, acción consistente en caminar en círculos, mirar a las chicas y decidirse a sacar a bailar a alguna, o a varias, o a decenas si no se tenía suerte. Un “no” era “un rebote”, algo que raramente les pasaba a los “facheros” o bien a quienes tenían el don de la “parla”.

-¿Sacaste a bailar a la de blusa roja?

-Sí, pero reboté.

Ese brevísimo diálogo entre dos amigos debe ser el más repetido de la historia en los clubes y discotecas. Si alguien no lograba conseguir el “sí” de una chica en toda la noche, se decía que había “planchado”. Lo mismo valía para una chica que no había sido invitada a la pista.

Los lentos: una época maravillosa

En los ‘70, los lentos llegaron a tener tanto o mayor protagonismo que los “movidos”. En los ’80, a medida que los aires de la cultura disco estadounidense llegaban a Buenos Aires y de allí a todas las discotecas del país, fueron cediendo terreno, aunque en decenas de miles de boliches resistieron estoica y exitosamente.

Los DJ solían programar entre 30 y 40 minutos de música lenta. Y aquellos que lo hacían se podían convertir en enemigos declarados de los propietarios de la discoteca, pues éstos argumentaban que las barras funcionaban a tope mientras la música hiciera bailar a la gente a un ritmo frenético. Pero a los chicos y chicas les gustaban.

A finales de los ‘80, algunos DJ los quitaron de la programación. Eran los “mandatos de la moda” que bajaban desde la Capital Federal, primera copiadora serial en el país de las costumbres europeas o estadounidenses. No obstante, otros los mantuvieron a rajatabla. Hasta que en los ’90 prácticamente murieron (Humor negro: en los ’90 murieron tantas cosas buenas que los lentos no iban a ser la excepción).

Era el único momento de la noche en el cual el disc jockey descansaba un poco. Y no porque dejara de trabajar, sino porque no tenía que preocuparse por “enganchar” las canciones golpe por golpe. Y en la pista, era el momento de la noche en el cual las parejas conformadas se ponían románticas; las parejas en ciernes tenían la oportunidad de formalizar la relación, y quienes recién se conocían podían hablar tranquilamente y darse cuenta si aquello sería primavera de un sábado o podía llegar a algo más.

Claro que nada de eso era posible sin buena música. Y, nuevamente, la responsabilidad del DJ para mantener la pista a pleno y ponerle “banda de sonido” a las decenas de parejas que bailaban cheek to cheek.

Enumerar temas o bandas es una misión imposible. Solamente podemos decir que existían canciones infalibles. Eran aquellas que hacían explotar la pista de baile. Melodías que ni bien comenzaban a sonar hacían que para un chico no existiese barrera alguna para bailar con la chica deseada: el sí estaba garantizado… Claro que si el tema siguiente no tenía la misma “fuerza”, el sueño podía durar apenas cuatro minutos.

En los ’70, los lentos eran exclusivamente extranjeros, al menos en la inmensa mayoría de los clubes y discotecas. Aquí elegimos arbitrariamente dos que aseguraban el éxito del DJ: Goodbye yellow brick road (Adiós camino de ladrillos amarillos), de Elton John, y Handy man (Hombre práctico), de James Taylor.

Goodbye yellow brick road (Elton John, 1973)

Handy man (James Taylor, 1977)

Paradójicamente, aunque a medida que avanzaban los años ’80 los lentos iban perdiendo protagonismo, esa década fue una era dorada en materia de baladas. Y es que a los tradicionales solistas o grupos melódicos se sumaron bandas de pop, rock y hasta heavy metal que grabaron canciones maravillosas. Todas ellas, con el tiempo, se convirtieron en clásicos que siguen sonando hasta hoy.

Ante la imposibilidad de hacer un listado -por largo que fuere- sin cometer imperdonables omisiones, elegimos dos canciones que los DJ de esa época aseguran que jamás fallaban a la hora de “llenar la pista de baile”: Through the barricades (A través de las barricadas), de la banda británica Spandau Ballet, pionera del subgénero musical new romantic, popularizado por grandes artistas y grupos como Duran Duran, Eurythmics, The Human League, Simple Minds, Depeche Mode, A-ha y un larguísimo etcétera, y el estupendo Don’t dream it’s over (No sueñes, que se terminó), del grupo australiano-neozelandés de rock alternativo Crowded House.

Through the barricades (Spandau Ballet, 1986)

Don’t dream it’s over (Crowded House, 1986)

Otra novedad que trajeron los ’80 fue el final de la exclusividad de solistas y bandas extranjeras en la programación de los lentos. El furor del rock nacional vino con baladas que tenían un rotundo éxito durante esa media hora (y un poco más) de música melódica. Destacaron a mediados de la década canciones como Amanece en la ruta, de Suéter, o ¿Qué hago en Manila?, de Virus. Y nunca fallaban los melódicos clásicos, como César Banana Pueyrredón.

Conociéndote (Banana – 1971)

¿Qué hago en Manila? (Virus, 1983)

Algo fundamental era salir de los lentos con una transición suave. Para ello existían dos posibilidades: con un tema que tuviese una introducción melódica y luego se convirtiera en “movido”, o bien con una canción de medio ritmo. En el primer caso, un clásico era Do you really want to hurt me? (¿Realmente quieres lastimarme?) de los británicos Culture Club; en el segundo, Cuando pase el temblor, de Soda Stereo.

Do you really want to hurt me? (Culture Club, 1982)

Cuando pase el temblor (Soda Stereo, 1985)

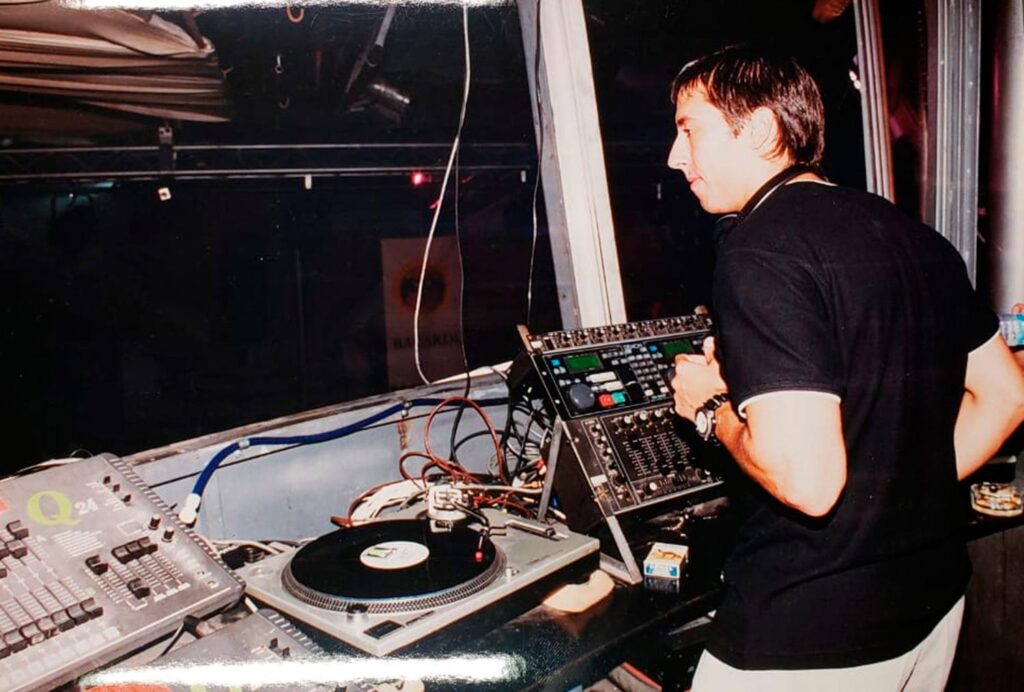

El disc jockey “artesano”

En los ’70 y ’80 no había computadoras, no había Spotify, no había mezcladoras computarizadas. Ser disc jockey era un trabajo artesanal, que empezaba por la compra de los discos de vinilo en determinadas disquerías (en La Plata había un par atendidas por DJ o ex DJ que eran las mejores para estar actualizado).

No se podía comprar sólo lo que estaba de moda, y menos aún solamente lo que le gustaba al disc jockey. Había que lograr un delicado equilibrio entre moda, novedades e infaltables.

Existían, a grandes rasgos, dos tipos de música bailable: la “comercial” y la “no comercial”. Así se conocían en la jerga de los DJ, aunque el nombre “no comercial” era por demás incorrecto, pues toda música bailable es, desde el vamos, comercial. Entonces, ¿a qué se refería esa diferenciación? Pues bien, la música “comercial” era aquella que se podía escuchar a toda hora y en todo lugar, incluso en las estaciones de radio AM. La “no comercial”, la que el público solamente escucharía el fin de semana en la discoteca. En el primer grupo entraba, por poner un ejemplo, Like a virgin (Como una virgen), de Madonna; en el segundo, por caso, If you leave (Si te vas), de OMD.

Like a virgin (Madonna, 1984)

If you leave (OMD, 1986)

El DJ contaba con dos bandejas tocadiscos, una consola mezcladora y auriculares (para no entrar en mayores detalles). Y como dijimos, el público de finales de los ’70, ’80 y principios de los ’90 era muy exigente. Un mal enganche podía provocar silbidos, algo que ningún disc jockey quería escuchar jamás.

Hoy es muy común cortar las canciones por la mitad, e incluso cambiar varias veces de estilo musical en apenas un par de horas. En aquellos años, hacer eso traía consigo la inmediata reprobación de la gente. El enganche entre dos temas tenía que darse cuando el que estaba sonando en pista iba llegando a su final y aquel que el DJ había programado para poner “al aire” recién empezaba.

Ese tipo de enganche se llamaba “por golpe”. El disc jockey tenía que hacer coincidir los golpes de batería de la canción que estaba sonando con los de la que iba a poner; en caso de no lograrlo, ocurría lo que se llamaba “zapateo”, es decir que en el tiempo de un golpe entraban dos. Y los silbidos empezaban a escucharse… ¡Ah! ¡Y ojito si llegaba a saltar la púa por algún movimiento brusco en la cabina!

¿Y cómo se lograba una buena mezcla? El DJ escuchaba en un auricular el tema que quería poner, y en un bafle que tenía en la cabina la canción que estaba sonando en pista. Entonces, mediante una simple perilla que traía la bandeja tocadiscos podía aumentar o disminuir la velocidad del próximo tema a fin de hacer coincidir los bits de uno y otro. A lo sumo, podía ayudarse acelerando o frenando levemente el vinilo con el dedo medio. Fin del asunto. No existía más tecnología.

Y era muy importante mantener el ritmo y el estilo de música durante, por lo menos, 45 minutos a una hora. Nada de cambios abruptos. Solamente la gente “permitía” eso cuando la canción programada no había gustado y la pista comenzaba a vaciarse. Entonces se podía apelar al enganche “por corte”.

En el siguiente video del DJ Juan Carlos Mattera (del cual hicimos una edición, pero que se puede escuchar completo en su canal de YouTube VINILOS by Juan Carlos Mattera), es posible disfrutar, en una primera parte, de una excelente mezcla de los ’70 (Sobreviviré de Gloria Gaynor con Fiebre nocturna de The Bee Gees), y en una segunda parte una mezcla más ochentosa entre Jeopardy, Romper mi paso de Matthew Wilder y Mujeres de la noche de Kool & The Gang.

Enganchados ’70 y ’80 – DJ Juan Carlos Mattera (VINILOS by Juan Carlos Mattera)

En los ’80, la irrupción en las discotecas de variantes del rock, como el new romantic ya descripto, el rock gótico (The Cure, entre los más exitosos), el post punk (U2), punk comercial (The Clash) y clásicos como The Rolling Stones y AC/DC, más el tremendo protagonismo que cobró el rock argentino, hizo que las mezclas por golpe pasaran a un segundo plano y se impusieran los empalmes por corte (cambio abrupto de tema, aunque respetando estilo musical y ritmo).

¿Temas que no fallaban nunca para hacer estallar la pista de baile? En el amanecer de los ’80, Let’s groove (Vamos a bailar), del grupazo Earth, Wind & Fire. En plenos ’80, la poderosa versión en vivo de Sunday bloody sunday (Domingo sangriento domingo) de los irlandeses U2. Y si hablamos de rock nativo, el canto a capella de Federico Moura en el inicio de Hay que salir del agujero interior era literalmente “mágico”.

Let’s groove (Earth, Wind & Fire, 1981)

Sunday bloody sunday (U2, 1983)

Hay que salir del agujero interior (Virus, 1983)